Todas las funciones desarrolladas en la conciencia unamuniana por la idea de Dios correspondían a las funciones maternas, exigidas por el inconsciente de aquel hombre en relación con el deseo sentido por él de no morir, de continuar viviendo después de la muerte, de mantener viva su conciencia humana para siempre, frente a la invasión implacable de la nada.

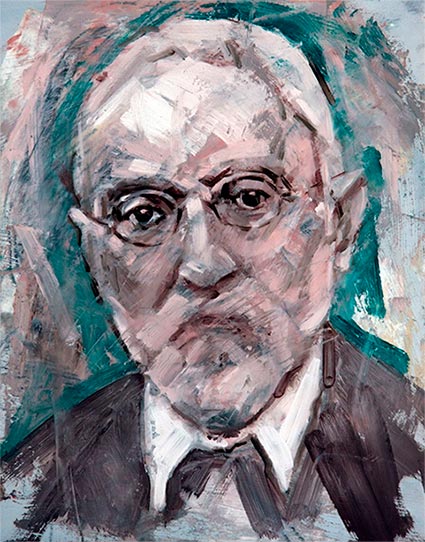

Por María Jesús Pérez Ortiz

Filóloga, catedrática y escritora

Porque la madre era el refugio al que acogerse en su deseo de seguridad y amparo;” símbolo de paz prenatal, cuya oscura atracción retorna cuando sangran las heridas de la lucha cotidiana”. Y la madre era, asimismo, el paraíso, pues, como diría el crítico José Luis Abellán:”la maternidad era, para él una categoría espiritual, un mito eterno a través del cual podemos buscar la salvación y entrar en un paraíso intemporal...” La referencia a este sentido celestial, paradisíaco, divino, de la maternidad, es constante en Unamuno. Y esa mujer-madre, que le había confirmado el sentido de lo filial con aquel “ ¡Hijo mío!” de su crisis existencial de 1897, había asumido para él, junto a su papel de esposa, su papel de madre, por una necesidad de sentirse niño y recobrar la fe de la infancia, fe ingenua y sencilla, que no admite dudas y en la que descansa con seguridad. Don Miguel expresaba en sentida carta en 1907:” En mi vida de lucha y pelea(...) allí me restaura la mirada de mi mujer, que me trae brisas de mi infancia.”

Para Unamuno, la idea de la madre, como la de Dios, implicaba la idea de eternidad. En la madre, principio y fin natural de toda la existencia, recobramos nuestra niñez, edad dorada en la que el tiempo desaparece y entramos en la eternidad divina. “A través de la madre somos llevados a Dios, donde la historia no existe”, donde no hay tiempo. Pero la idea de madre como la idea de Dios se manifiesta de un modo constante en toda su obra. En una de sus obras de teatro un personaje decía: “Mi madre es como Dios, su mirada es pura”. En su drama “Soledad”, el protagonista le decía a su mujer, que también representaba para él la madre: ”¡Cántame, Soledad, acúname!; dame la mano...mano de madre...; dame tu mano, Soledad...la mano de Dios. ”Y en “Cómo se hace una novela”, el autor, hablando de su mujer, dice:”Mi verdadera madre, sí. En un momento de suprema, de abismática congoja...me gritó desde el fondo de sus entrañas maternales, sobrehumanas, divinas, arrojándose en mis brazos:”¡Hijo mío!”.Y en su “Cancionero”, en una poesía de 1934, en que la mujer-madre aparece con las cualidades de la Divinidad, como son la eternidad, la pureza y el servir de refugio, repite la misma identidad Madre-Dios:”En su regazo / de madre virginal / recogí con mi abrazo las aguas del divino manantial”.

Esta identificación de la idea de madre con la idea de Dios, nacida en su primera edad, había sobrevivido a la adquisición de su vocabulario religioso y se había integrado al sistema de sus signos semánticos, apareciendo en su expresión literaria, como una de sus constantes. Había visto a la madre como Dios y a Dios como la madre, dos todos superponibles, con funciones semejantes, que cubrían igualmente sus necesidades, al margen de sus respectivos campos semánticos propios, el de la familia y el de la fe religiosa. Y cuando ya estaba muy próxima su hora, en aquella tarde de diciembre, prematuramente oscurecida, iluminada desde el suelo por el resplandor de la nieve, aquel Dios de su grito equivalía, en su desamparo de huérfano perpetuo, en la tenebrosa ansiedad de la agonía, en la trágica soledad de su marginación, a la madre demandada por su terror, por su egoísmo biológico, de tal manera que su grito equivalía a decir que su madre no podía volverle la espalda a él, porque él se salvaría porque tenía que salvarse. Era como una solicitud de su permanente agonía, como le había pedido a Salamanca que asegurara su inmortalidad diciendo que había existido, que había sido.

D. Miguel había escrito un poema, que terminaba con estos versos: “Madre nuestra, que estás en la tierra, / y que tienes mi paz en tu reino, / ¡ábreme ya tus brazos y acoge/ mi vida en tu seno!”.