La vida cotidiana -la luces y las sombras, lo sabido y lo ignorado- de la esposa de un guardia civil del cuartel de La Resinera, en la España del general Franco.

Su nombre es Facunda. Me recibe, afable y sonriente, en su piso de Granada donde vive con su hijo Antonio, párroco de la iglesia de Peligros. Es una señora ya mayor -hace tiempo que dejó atrás los ochenta años-, muy guapa aún, que comenta, mientras me conduce al salón de su casa, que apenas puede caminar porque tiene la piernas delicadas, y que está encantada de revivir con nuestra charla sus años de juventud. Dicen que las personas mayores guardan los recuerdos antiguos mucho mejor que los recientes… puede que así sea, porque rememorar junto a Facunda los nueve años que residió en el cuartel de La Resinera de Fornes es recuperar para el presente, llevados de su mano, aquella época lejana en el tiempo, pero cercana en su corazón. ¡Y qué relato tan interesante hace Facunda de aquella primera etapa de su vida como mujer casada!

Era tan sólo una muchacha de ciudad, joven e inexperta, cuando dejó la casa de sus padres en Granada y llegó, con veintiún años y su recién estrenado matrimonio con el joven guardia civil Vicente García Jiménez, a la 136 Comandancia de la Guardia Civil, Puesto de Pinar de Alhama. Aquel cuartel situado en pleno campo, aislado y lejos de todas partes, no la desanimó en lo más mínimo. "Y es que cuando se es joven, el coraje nunca falta" -dice ella muy convencida-. Facunda, desde luego, se sentía en plenitud de fuerzas para afrontar su nueva vida, que sabía sería muy distinta a la que había llevado hasta entonces.

Facunda Angulo Moreno era una muchacha muy bonita

Facunda y Vicente no habían tenido más remedio que esperar un tiempo antes de casarse, pues él estuvo destinado, durante muchos meses, a la vigilancia directa de un grupo de combatientes antifranquistas; de aquellos a quienes casi todos conocían como la "gente de la sierra". Entre esos prisioneros, por cierto, se encontraban dos históricos del movimiento maquis, apodados en la época como "Polopero" y "Paquillo", con los que Vicente -al margen de las ideas políticas de cada uno- charlaba con cordialidad, como si los conociera de toda la vida, sosteniendo con ellos interesantes conversaciones durante horas, e incluso reconociendo en alguno de aquellos hombres cierta afinidad personal. Quién sabe, si las circunstancias políticas hubiesen sido menos complejas…

Como parte de los preparativos de su boda, Facunda tuvo que someterse a una exhaustiva investigación de sus antecedentes personales, familiares, historial de orientación política y comportamiento. Era éste un trámite ineludible que se exigía a todas las mujeres que aspiraban a casarse con un miembro de la Benemérita; se trataba de la forma que tenía el régimen de Franco de controlar quién penetraba en el corazón -literalmente, y también en sentido figurado- de sus fuerzas de seguridad. Tras mucho papeleo, Facunda pudo por fin vestirse de novia y cumplir su sueño en el año 1953, siendo consciente de que su vida iba a cambiar drásticamente. Sabía que se casaba no sólo con el hombre del que estaba enamorada, sino también con su profesión; no tenía más remedio que aceptar sin reservas -le gustase más o le gustase menos- todo lo que conllevaba, en aquellos tiempos difíciles de la dictadura, ser la esposa de un guardia civil.

En enero de 1953 Vicente y Facunda se convirtieron en marido y mujer

El cuartel de La Resinera fue el primer destino en el que tendría que residir el nuevo matrimonio, sin saber además por cuánto tiempo. Aquel apartado edificio, tan grande y bien construido, rodeado por un paraje natural casi idílico, impresionó a Facunda desde el primer momento, y al pasar por primera vez bajo los arcos enladrillados de la puerta principal se dijo que intentaría adaptarse al lugar y ser feliz.

Conoció a los seis matrimonios destinados allí, todos tan jóvenes como ella y su marido; algunos tenían niños muy pequeños. Y se llevó la primera alegría nada más llegar, al reconocer entre sus nuevos vecinos a Carmen. Pero, ¿era aquello posible…? Tenía ante sí a su amiga Carmela, su compañera de juegos y de pupitre cuando ambas estudiaban en el colegio del Sagrado Corazón, que -en una increíble coincidencia- también se había casado con un guardia civil, muy amigo de Vicente, y que del mismo modo había sido destinado a aquel retirado lugar. Efectivamente: Vicente y José Antonio Camposo -cuya historia se relata en otro artículo- habían sido amigos y compañeros en el servicio militar, años atrás. Carmela y José Antonio llevaban viviendo casi un año en el Puesto Pinar de Alhama, y ahora la providencia había querido reunir a los cuatro amigos otra vez.

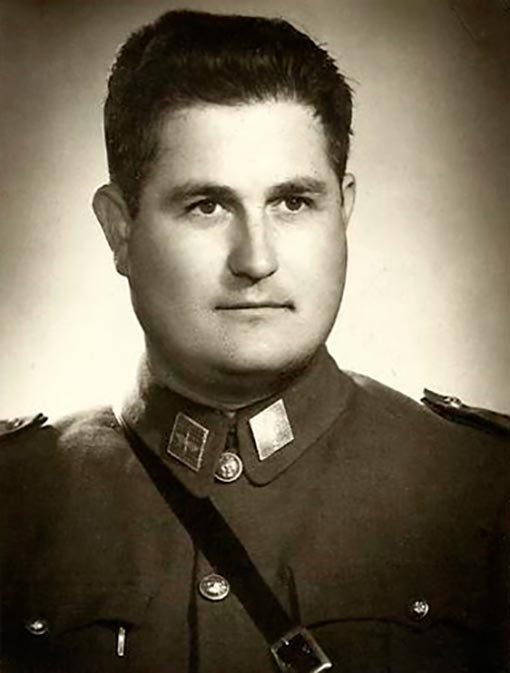

Vicente García Jiménez, guardia civil en el Puesto de Pinar de Alhama y marido de Facunda

Facunda y Vicente se instalaron en uno de los pabellones -así llamaban a las viviendas situadas dentro del cuartel- que rodeaban aquel imponente patio central adornado con arcadas de ladrillo. Las casas eran pequeñas, pero cómodas. Cada una contaba con una cocina y su despensilla, un salón con chimenea y dos dormitorios; en aquella época, el servicio -"que no era cuarto de baño", explica Facunda- era común para todas las viviendas, y se encontraba en un rincón del patio. Con el tiempo se hicieron reformas y se añadió un servicio a cada vivienda, lo cual constituyó una gran mejora para todas las familias.

Pronto se habituó Facunda a la rutina de su nueva vida. Como la ventana de su cocina daba al patio central, cada día, mientras cocinaba o fregaba los platos, la muchacha se entretenía con el ajetreado trasiego del cuartel: las continuas idas y venidas de quienes vivían allí y de los que visitaban el recinto militar por cualquier razón, la distraían mucho. Solía madrugar a diario para atender los quehaceres de la casa, y cuando su marido se iba de servicio, le ayudaba a preparar el pesado macuto. -"Si el servicio era de varios días, el pobre se iba cargaíco como un burro", recuerda Facunda-. Lavaban la ropa en una acequia de agua transparente y abundantísima que corría por detrás del cuartel, tan fría en invierno que les congelaba las manos. También recuerda que algunas prendas del uniforme de sus maridos como la capa, la guerrera o el abrigo, no se podían mojar porque aquellas telas eran tan gruesas que "si se metían en la acequia y se empapaban, pesaban tanto que se iba una detrás", comenta ella entre risas.

Por las tardes, ya terminada la faena cotidiana, se sentaba a la orilla de la chimenea a coser, o recibía las visitas de otras mujeres del cuartel -su amiga Carmela iba a verla todos los días-. Cuando el tiempo era bueno salían todas en grupo, con los niños, y daban un paseo por el sombreado camino del molino -que estaba bordeado de árboles y casitas, de las que ya no queda ninguna-. Solían llegar hasta el cercano pueblo de Fornes, que por aquel entonces era un lugar animado y con una tienda de comestibles, recuerda Facunda, muy bien surtida, a la que les gustaba ir de compras de vez en cuando. Otras veces, si tenían más ganas de caminar y la tarde estaba agradable, incluso llegaban hasta la localidad de Arenas del Rey.

Facunda, embarazada, en compañía de su madre y otras mujeres del cuartel

El trajín dentro y fuera del recinto militar era continuo. Los pueblos de los alrededores -Fornes, Jayena, Arenas del Rey- y la cercana colonia de la fábrica de la Unión Resinera sumaban entonces mucha población, dedicada en su mayoría a la agricultura y la ganadería, aparte de otros oficios tradicionales, que obligaban a los lugareños a recorrer aquellos caminos casi continuamente. Al Puesto de Pinar de Alhama también se acercaban algunos de ellos: Eufemiano el panadero, que acudía a diario al cuartel con su mulilla cargada de panes recién hechos en el cercano molino de harina; el pescadero de Jayena, al que todos llamaban "Caracol", que pasaba por allí cada cuatro o cinco días, con su destartalada bicicleta equipada con unas alforjas repletas de pescado de varias clases; el quincallero, que surtía a las mujeres de los guardias civiles -en el pueblo las llamaban "civilas" o "civileras"- de hilos, agujas, medias, cremas y otros pequeños artículos femeninos, y que aparecía dos veces al mes… pero también había otras personas, como el ingeniero o el administrador de La Resinera, que visitaban el cuartel por el mero placer de un agradable rato de conversación con los guardias.

Cada estación del año ofrecía sus propios placeres, pero Facunda evoca con especial agrado el encanto de aquellas largas tardes de verano en las que, cumplidas las tareas de la casa, las mujeres del cuartel se llegaban, en su acostumbrado paseo con los niños, hasta el cauce del río Cacín. Una vez allí, dejaban pasar el rato sentadas tranquilamente bajo la sombra de los árboles, charlando de sus cosas, mientras los niños chapoteaban en las pocillas transparentes, intentando cazar los peces que nadaban en el agua o las ranas y cangrejos que se escabullían entre los juncos. La exuberante arboleda que existía en la zona mantenía los caminos en sombra, y eran muchos los vecinos de los alrededores que también se acercaban al río para pasar unas horas al fresco.

Los días de invierno, en cambio, eran fríos y oscuros; llovía durante días enteros, y el viento sopaba a menudo con tal furia que amenazaba con arrancar los árboles que rodeaban el solitario cuartel. Pero dentro de las casas, bien provistas por La Resinera de leña para la chimenea y carbón para el hornillo donde cocinaban, las familias de los guardias civiles apenas notaban las inclemencias del tiempo. Cuando llegaba el mes de diciembre y terminaban con las faenas de la matanza, acostumbraban a prepararse para celebrar la Navidad todos juntos, por encontrarse la mayoría de ellos lejos de sus familias -algunos guardias provenían de otras provincias-. A ese efecto disponían, en la galería cubierta que rodeaba el patio del cuartel, una gran mesa donde se reunían niños y adultos alrededor de una sencilla comida navideña. De esa manera sentían menos la ausencia de los suyos, que estaban en algunos casos a cientos de kilómetros de distancia.

Facunda junto a su marido, su madre y dos de sus hijos, en la escalera de acceso al cuartel

Facunda era consciente de que ser la mujer de un militar suponía ciertas ventajas. Aparte de una vivienda digna en la que no faltaban la leña en invierno ni las viandas como carne, huevos y verduras de los que se proveían gracias al huerto y al corral de que disponía cada familia, se contaba también -de manera extraoficial- con los regalos que recibían de algunos vecinos, ya fuese por aprecio o por andar a bien con la Benemérita. Los cazadores de la zona solían obsequiar al cuartel con parte de las cabras monteses que se cobraban los días de cacería -dos cabras adultas a repartir entre las siete familias de los guardias-. Los niños que estaban en edad escolar acudían a la escuela de La Resinera aunque no fuesen hijos de los trabajadores, en cuya capilla también hacían la Primera Comunión. Asimismo, el camión de la fábrica de Fajalauza de Granada, que se llevaba de La Resinera grandes cargas de leña para los hornos de cocer cerámica, solía llevarlas y traerlas de la capital cuando lo necesitaban, viajando con el conductor en la misma cabina. Y, si se precisaba un médico de urgencia, éste podía desplazarse al cuartel, evitando el penoso traslado a pie del enfermo. No tenían que pagar la electricidad, y a menudo los lugareños les ayudaban también a cultivar los huertos. En general, las esposas de los guardias civiles se sentían respetadas por sus vecinos; unas veces por afinidad, y otras, sin duda, por temor a la autoridad que representaban sus maridos.

Niños jugando en los alrededores del cuartel

Pero no todo era miel sobre hojuelas. Ser la mujer de un guardia civil también implicaba una serie de exigencias y responsabilidades que a menudo resultaban muy duras de sobrellevar. Los guardias civiles sólo contaban con quince días de permiso al año, durante los cuales no podían ni quitarse el uniforme -es decir, vestir de paisano-, ni dejar su arma reglamentaria, que debían llevar literalmente encima, en todo momento. Al estar de servicio permanente incluso durante sus contados días de descanso, no podían tampoco ayudar a sus esposas, en nada. Si había que cargar paquetes pesados, o encargarse de varios niños a la vez, o realizar trabajos duros, todo correspondía a la mujer. El guardia ni siquiera podía meterse las manos en los bolsillos: debía llevarlas libres para poder empuñar su pistola rápidamente, en caso de urgencia. Cuando los niños enfermaban, era tarea de sus madres llevarlos al médico aunque fuese caminando durante horas, pues un guardia civil, si no estaba de servicio, se hallaba acuartelado y pendiente de otras obligaciones. "Nos veíamos igual que si fuésemos viudas, porque no podíamos contar con nuestros maridos en ningún momento", relata Facunda. Tanto era así, que ella misma se vio con la sola compañía de una matrona en los partos de sus hijos, pues Vicente se encontraba de servicio fuera del cuartel, y Facunda no sólo desconocía su paradero, sino que tampoco podía enviar recado para que le avisaran. Sencillamente, no estaba permitido.

Pero lo peor para ellas era acostumbrarse a las frecuentes ausencias de sus maridos. Afortunadamente, tras el fin de la guerrilla antifranquista los tiempos eran más tranquilos; pero la incertidumbre de no saber dónde y con quién estaban, o cuándo volverían, y la angustia ante el temor de que les ocurriese algún percance, agudizaban la punzada del miedo a medida que pasaban los días sin noticias de ellos. No respiraban tranquilas hasta que los veían entrar por la puerta… También tenían que cuidar en extremo de qué y con quién hablaban; no podían tratar con familiares o amigos de ideología contraria al régimen, pues se arriesgaban a ser castigadas "con rigor", según el reglamento. Tampoco recibían visitas, salvo aquellas previamente justificadas mediante informes y cuestionarios, ya que el acceso al interior del cuartel estaba restringido por lógicos motivos de seguridad. Y por si aquello fuera poco, recibían, al igual que sus maridos, las inspecciones por sorpresa de los mandos del Cuerpo, que terminaban de poner la guinda a aquel amargo pastel. Las visitas del teniente coronel Eulogio Limia eran, desde luego, las más temidas. Las mujeres de los guardias civiles sabían que cuando él llegase, entraría en sus casas para examinarlas de arriba a abajo, con ojo terriblemente crítico -incluso miraba el contenido de la olla que se estaba cocinando al fuego-. Cuando la revisión resultaba de su agrado, el teniente coronel felicitaba al guardia civil en cuestión -nunca a la dueña de la casa-; pero si algo no estaba en perfecto estado de revista, el castigo podía incluir severos correctivos para sus maridos, como traslados a otro cuartel e incluso penas de calabozo. Definitivamente, no era fácil ser la mujer de un guardia civil…

Edificio del antiguo cuartel, antes de que un incendio lo destruyese por completo

El tiempo pasó inexorablemente. Tras el nacimiento de sus tres hijos y nueve años de feliz estancia -a pesar de todo- en el Puesto de Pinar de Alhama, Facunda y su marido se mudaron a otros destinos cuando sus mandos lo consideraron oportuno, y así continuaron con sus vidas hasta que Vicente García Jiménez se retiró del Cuerpo de la Guardia Civil por edad, en el año 1971. Posteriormente trabajó, hasta su jubilación definitiva, como conserje de la Capilla Real de Granada. Facunda, que enviudó en el año 2001, lleva una vida apacible y recogida en Granada junto a sus hijos, y a pesar del tiempo que ha pasado, no ha olvidado aquellos años dichosos en los que convivió íntimamente con otras seis familias en el antiguo cuartel de La Resinera, al que no ha vuelto desde entonces.

Facunda Angulo Moreno, en su casa de Granada

Hoy, desde la perspectiva de los años transcurridos, Facunda se alegra de lo mucho que ha cambiado, y para bien, la profesión del guardia civil, y por lo tanto, la vida de estos militares y sus familias. Por fortuna, dejaron de representar el poder autoritario del régimen de Franco para convertirse en lo que son hoy: una reconocida y respetada institución militar, al servicio de la democracia y de la sociedad civil. Aquellos -los de Facunda y Vicente, y los de tantos otros guardias civiles y sus familias, que no tuvieron más remedio que amoldarse a las circunstancias- fueron otros tiempos, y la situación política, muy diferente. Pero ahí están; forman parte de la historia, y como dice José Antonio Camposo, "la Historia no está muerta, sólo dormida… y de vez en cuando hay que despertarla, para que no se olvide".

Galería del antiguo cuartel. A la izquierda, las viviendas de los guardias; a la derecha, el patio central

Fotografías: Archivo de la familia García Angulo y Mariló V. Oyonarte

>>> Ir al capítulo I.

>>> Epílogo.