Una sombra oscura y amenazadora se extiende sobre Comacón. Tan negra que casi le cuesta la propia existencia como pueblo.

La emigración se ceba en las zonas rurales; la búsqueda de una vida mejor vacía Cacín.

Esta es la historia de esa emigración, contada por uno de sus protagonistas.

Historia de un emigrante (I)

Emigrar es la esencia del darwinismo:

la búsqueda de la supervivencia,

aún por encima de tus arraigos.

(A. Codutti)

Ayudémonos de la RAE para acotar el terreno propio de este texto:

“Emigrante: que emigra.”

- “Emigrar:

1.Dicho de una persona: Abandonar su propio país para establecerse en otro extranjero.

2.Dicho de una persona: Abandonar la residencia habitual en busca de mejores medios de vida dentro de su propio país.”

El fenómeno de la migración ha existido siempre. Allá donde haya una perspectiva de mejor vida, allá se desplazará el ser humano. En lo que nos concierne, en los años 60 y 70 del siglo XX, España fue un país donde los movimientos migratorios establecieron un flujo formidable hacia otros países, fundamentalmente, europeos: Alemania, Bélgica, Francia y Suiza superaron con creces el número de las migraciones tradicionales a destinos sudamericanos, mediante un proceso que gestionó el Instituto Español de Emigración, creado en 1956.

Cuando salí de mi España,

volví la cara llorando,

porque lo que más quería,

atrás me lo iba dejando.

(“El emigrante”, de Juanito Valderrama)

De acuerdo con F.A. Burbano Trimiño (“Las migraciones internas durante el franquismo y sus efectos sociales: el caso de Barcelona”, Univ. De Barcelona, 2013), “los principales puntos de partida de los inmigrantes fueron las zonas que formaban parte de la España agraria tradicional y que coincidían con las áreas de menos nivel de renta, tales como Andalucía (569.000 emigrantes), las dos Castillas (643.000), Galicia (227.000) y Extremadura (175.000).” Y, junto a ello, tuvo lugar la emigración interior, la que se produjo dentro de España, desde las zonas antes nombradas hacia los lugares de mayor nivel de vida y concentración industrial: Cataluña (470.000 personas), Madrid (412.000) y el País Vasco (152.000; a título ilustrativo, Bilbao pasó de tener 12.000 habitantes a principios del siglo XIX, a 85.000 en 1900, y 160.000 en 1930), según leemos en “Migraciones interiores en España”, de L. Esteban Serrano (Universidad Jaime I, 2023).

Hasta un pueblo d'Alemania

ha llegao el Salustiano,

con más de cuarenta años,

y de profesión el campo,

pa buscarse l´habichuela

y ahorrar algunos marcos,

y que pueda la parienta

comprar algunos marranos.

(“El Salustiano”, de Carlos Cano)

Mientras las democracias europeas gozaban del milagro económico de la posguerra, la España de Franco, aislada y excluida fuera del Plan Marshall, permaneció estancada y varada en el subdesarrollo. El gobierno español estaba interesado en evitar la sangría de obreros especializados, muy solicitados y apreciados en Europa, pero así mismo necesarios e imprescindibles para una industria nacional que iniciaba su tímido despegue. Se deseaba y procuraba que la leva de emigrantes se llevara a cabo preferentemente en regiones rurales desamparadas, medio abandonadas, con alta tasa de paro, y que el emigrante promedio fuera un hombre joven de escasa o nula formación. Por consiguiente, como afirma A. Muñoz Sánchez, ”la España rural era, por tanto, la elegida para este trasvase poblacional migratorio”. (“Una introducción a la historia de la emigración española en la República Federal de Alemania - 1960-1980”, Iberoamericana, XII, 46, 2012).

En el caso de Andalucía, su flujo migratorio hacia Cataluña propició que esta fuera conocida como la “novena provincia andaluza“. “En 1930, Cataluña contaba con 70.000 habitantes de origen andaluz. Cuarenta años más tarde, en 1970, esta cifra había crecido hasta superar las 840.000 personas nacidas en Andalucía, pero emigradas a Cataluña” (M. Marín Corbera, en “Andalucía en la Historia”, Año VIII, nº 28, abril-junio 2010).

Adiós mi España quería,

muy dentro del alma

te llevo metía.

Y aunque soy un emigrante

jamás en la vía,

yo podré olviarte.

(“El Emigrante”, de Juanito Valderrama)

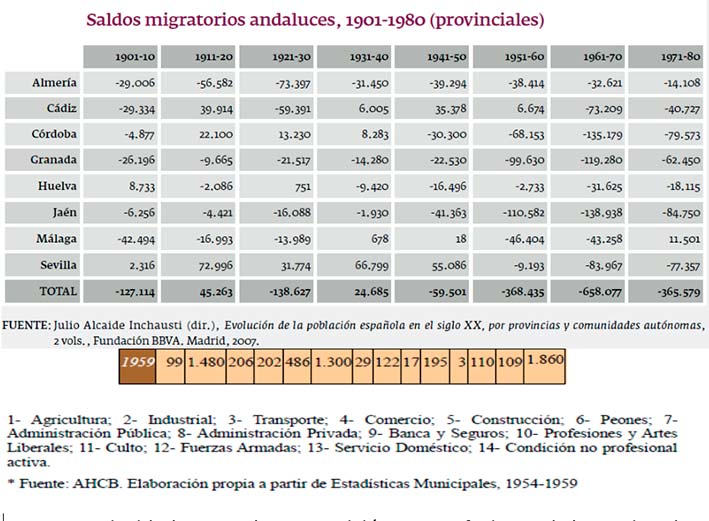

La siguiente figura detalla las cifras de la emigración en la Andalucía del siglo XX:

Y, como curiosidad, esta es la composición por profesiones de los emigrados a Barcelona en la segunda mitad de los años 50 del siglo pasado:

En la emigración exterior jugó un decisivo papel el Instituto Nacional de Emigración, como se ha dicho antes; pero, además, tanto en las migraciones exteriores como en las interiores, “es importante destacar la incidencia de las redes de parentesco y paisanaje en las dinámicas migratorias” (E. Tudela Vázquez, “Marcharse lejos: migraciones granadinas a Barcelona durante el primer franquismo: 1940-1960”, Tesis Doctoral, Univ. De Barcelona, 2018). Y así sucedió con la inmigración granadina: fueron fundamentales el boca a boca, las relaciones familiares y de amistad, que como ramilletes de cerezas atraían a los que se habían quedado en los pueblos.

En Cacín, el éxodo fue masivo en las décadas de los 60 y 70 especialmente. Los lugares de destino fueron Alemania, Francia y Bélgica mayormente; allí se fueron y establecieron los Milesios, los Martínez (Pérez en realidad), algunos Molineros, los Pinchos, los Casilleros, los Paletas, etc. Dentro de España, El País Vasco (Vitoria), Cataluña (especialmente Barcelona) fueron los destinos preferidos por los Zambrano, los Moreno, los Garcés, los Abad, los Cuenca, los Maldonado, los Federicos, los Charros, los Castro, etc. Y Onil, donde la fundación de las muñecas “Famosa” (acrónimo de Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A.) en 1957 causa que gran número de cacineños se sumaran a los pioneros que habían descubierto un filón laboral en esa zona alicantina: “en 1970, el 60 % de la producción española total de muñecas provenía de Onil” (Wikipedia). Allí se establecieron los “Guisaos”, los Ciruela, Los “Benardos”, los Mateo, los “Peínes”, los Lorenzos, etc. Un poco más adelante, con el boom del turismo, Mallorca se erigió en destino hostelero: los Espadas, los Gómez, los Granados, los Tabernas, los Vega, los Linares, etc. se afincaron allí en busca de una vida mejor.

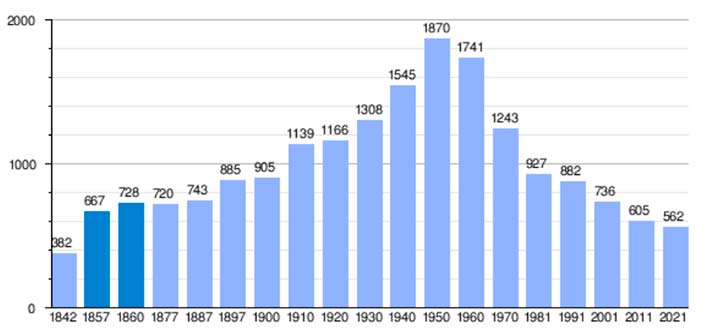

Esa emigración tanto exterior como interior causó estragos en el censo poblacional de Cacín, que quedó diezmado, como se puede apreciar en la figura siguiente:

Las cifras son elocuentes: de casi alrededor de dos mil habitantes en 1950, se pasó a prácticamente la mitad en las dos décadas siguientes. Un éxodo bíblico en toda regla…sin un Moisés que lo guiara. Más bien una desbandá.

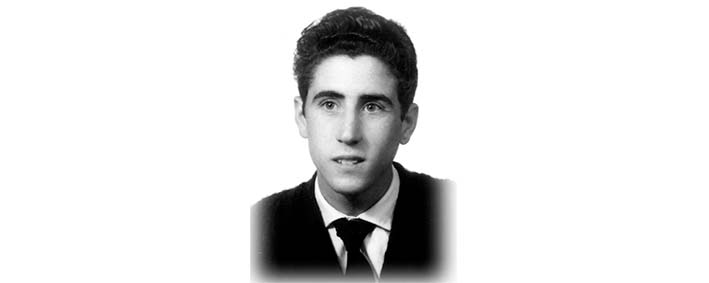

Y hasta aquí los números, las macro-cifras. Pero tras cada uno de esos dígitos fríos, late el afán de unos seres humanos, cada cual con su micro-historia, dolorosa y en ocasiones desgarradora. Es aquí donde queremos detenernos, ejemplificando y personificando ese éxodo en uno de esos emigrantes primeros, que ha querido compartir con nosotros su aventura: Antonio García, fue uno de esos a los que la falta de oportunidades - tal que amenazaba su mera supervivencia - mostró el camino de salida del pueblo. Antonio ha elaborado unas primorosas notas sobre su periplo vital, homérico; quizá porque, especialmente en los últimos trayectos, las personas padecemos esa necesidad ilógica y abstrusa de hallar y establecer una mínima coherencia en el continuum de los actos que han configurado nuestra vida, de ajustar cuentas amablemente y cerrar círculos delicadamente. La voz original será respetada en lo posible, manteniendo la edición de esas páginas bajo mínimos - su redacción ha sido magistral, como se apreciará, y la fuerza dramática que exhibe, difícil de mejorar.

“Tuve una niñez muy triste. Con 9 años tuve que dejar la escuela y ponerme a trabajar en el campo para ayudar a mi padre, para guardar cabras y ovejas, porque era el concejil del pueblo. En la escuela sufrí mucho, porque me hicieron “bulin” [“bullying”, acoso escolar] o como se diga: se burlaban de mí. Don Manuel me respetó siempre, y para mí fue buen maestro. Yo le tenía un cariño especial. Es verdad que se le iba la mano y nos pegaba reglazos, y nos castigaba cuando no íbamos a misa. El problema era cuando [Don Manuel] iba a Granada y ponía un estudiante en su puesto. Esta persona nos “confirmó” a todos los niños de Cacín con adjetivos muy desagradables. A mí me dijo:

• “Este mariqui está a todas horas riendo”.

Cuando salimos al recreo, todos los niños se colgaron a mí repitiendo miles de veces dicho adjetivo – cuánto sufrí. Algunos niños eran muy buenos, pero otros eran muy crueles. No digo el nombre de esa persona, porque está ya muerto; que Dios le haya perdonado.”

A medida que voy transcribiendo estas notas que ha elaborado Antonio de su puño y letra me voy dando cuenta del dramatismo que esta extraordinaria historia lleva aparejado. Sigamos.

“En el campo, aquellos años eran muy duros. No teníamos ropas adecuadas. Recuerdo que vinieron unas monjas, y los niños íbamos a recibirlas al Molino. Yo no tenía pantalones apropiados, y Dominguita, que era buena mujer, me dio unos de su Emilín. No tenían más que un tirante; pero yo me lo crucé, y le parecía a “Marcelino, pan y vino”. Y con mi banderica de papel, me puse en primera fila. Mi hermana Emilia me iba a matar, diciéndome:

• “¡Te has lucío bien!”.

Año 1951. Antonio nació en junio de 1942. La vida entonces era así de inhóspita. Campos, más propiamente secanales, secarrales de arenilla, arcilla y riscos, medio cubiertos de aulagas, tomillares y atochares magullados, malheridos por los temporales del invierno; pedernal y silencio, yermos y desiertos. Y en ese escenario atómico, un rebaño de cabras, y un niño pastor a la más absoluta intemperie. El relato de Antonio nos lleva de la mano sin soltarnos ni un instante, frase tras frase, demoledor; no cuesta imaginar aquellas penalidades, soportadas por un niño de 9 años.

Ahora bien, ese niño de temprana edad malvestido de zapatos desventrados que fue a recibir a las monjas a lo “Bienvenido Mr Marshall”, seguramente iba bien repeinaico, porque, como dice S. del Molino, “el peinado era lo único asequible. Todo lo demás, la ropa y los zapatos, costaba dinero, por eso siempre tenían las costuras gastadas y las puntas rozadas, pero un buen peinado nimbaba de dignidad la apariencia del niño pobre.”

“Las familias pobres no hacíamos matanzas. La única comida era por la noche: el cocido, con una peseta de manteca o tocino añejo. Algunas personas de Cacín eran buenas, y le daban a mi madre una morcilla o un hueso, y mi madre algunas veces le sacaba un poco de caldo “al pobre de Perico”, que le decía mi prima.

Mi madre era muy graciosa. Recuerdo una vez que le dijo a Filomena “la Márquez”:

• Hija dame algo de sustancia para el cocido, que mi Mariano hace ya muchas noches que no ataca.

Así era la vida en aquellos tiempos. También recuerdo que algunas veces deseaban echarse un poco de pan con aceite; y había que pegarle porrazos a la botella para que salieran unas gotas”.

Hambre y privaciones; un panorama realmente tétrico y sombrío. Esa fue la vida que vivieron nuestros padres, en el Cacín midisecular del siglo pasado. Y algo de humor, deshaciendo el hierro que oxida los recuerdos.

“Todo el año ahorrábamos para la feria, para poder comprar una peseta de turrón; y yo, sobre todo, para ir al teatro, que tanto me gustaba. [A] las mujeres, cuando parían las cabras, les llevaba el chotillo: me daban una pesetilla, que yo guardaba como oro en paño. A mí la chacha Paulica también me daba; me decía:

• “Que vengas que te vea el traje de la feria”.

¡Qué buena era!.”

La ilusión, esa hada salvadora de todos los descarriles y embarranques en nuestras vidas. Y los pobres, paradigmáticos solidarios entre sí, estando como estaban todos necesitados.

“En el campo, recogíamos lo que podíamos: hinojos, cardillos, espárragos, negritos, setas, caracoles, etc. Todo era bueno. Mi madre era buena cocinera. Cuando venía Alhendín [el pescadero], le decía:

• “Mariana, que te voy a arreglar [regalar] este pescado”.

Él sabía que mi madre no podía pasar del cuarto de boquerones o de almejas. Algunas veces le daba unas cabezas de pescada, y mi madre nos hacía unas sopas buenísimas”.

Las madres, ahí siempre, sacando a los suyos adelante con malabares y todo tipo de milagros. Heroínas, siempre sin monumento.

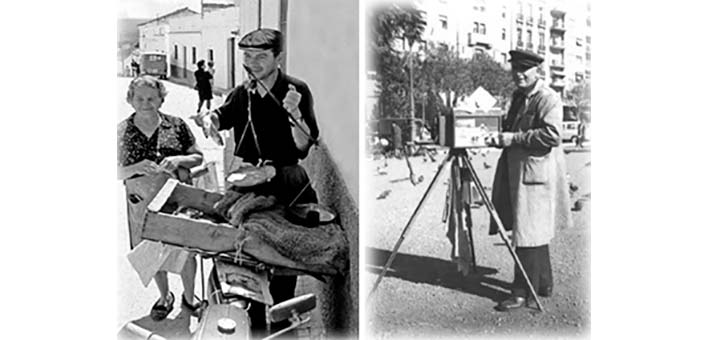

“En una feria, recuerdo que había un hombre con un artilugio que parecía una máquina de retratar, pero nadie se acercaba. Yo me puse a mirar, y aquello me impresionó. Recuerdo que se veía la Cibeles, el Palacio Real de Madrid, y unas vistas preciosas. Yo gritaba impresionado. Después, cuando yo pasaba a otro día, el hombre me decía:

• “Niño, mira por el aparato”.

• “Es que no tengo dinero”, decía yo.

• “No importa, tú no pagas”.

En aquel momento, yo no comprendí porqué – qué inocentes somos los niños.

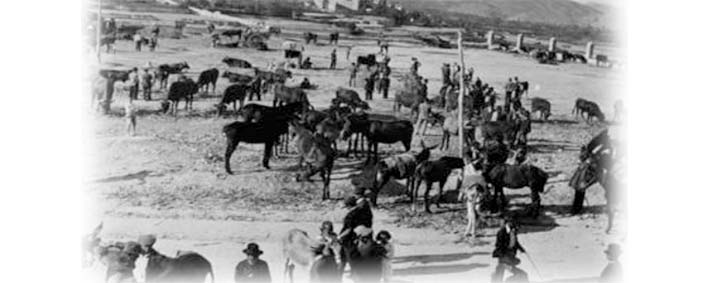

Las ferias de aquellos tiempos eran muy animadas y bonitas. El segundo día era la feria del ganado. Acudían de todos los cortijos de la provincia de Granada; hasta de Ciudad Real venían. Para montarme en los columpios de las “volaeras”, me ponía delante con dos melocotones, uno en la mano, mientras me comía el otro, y el hombre me decía:

• “Niño, si me das el melocotón te subes”.

Así era la vida. Siempre tenía los pantalones remendados. Cuando ahora veo a los jóvenes que se los rompen para ir a la moda, yo digo:

• “¡Madre mía, qué moderno fui yo en mi tiempo!”.

Las ferias de aquellos tiempos no tan lejanos: ganadería para hacerse de fuerza de trabajo en los cortijos y casas de labor. La indigencia y el ingenio de lo que nada tienen para sobrevivir. Los niños, inmersos en la miseria, pero sobrellevándola con dignidad. Y de nuevo el toque de humor de Antonio, que torna leve el sufrimiento: se considera a sí mismo el primer “moderno” con los pantalones rotos.

“Mis hermanas a corta edad se fueron a Granada a trabajar. Tuvieron suerte: dieron con buena gente, [con la] que a día de hoy todavía tenemos contacto y amistad. Fueron respetadas. Mi hermano Paco trabajaba en el campo, y mi hermano Manolo ingresó en un colegio de Granada, el Bermúdez de Castro, por mediación del alcalde de Cacín, Don Vicente Pérez, que se portó siempre muy bien con nosotros. Hubo dos becas para los niños: una fue para mi hermano Manolo, y la otra para Fabián. Yo completé mis estudios en Bruselas, y aprendí mi oficio: especialista de laboratorio de fotografía. Fui 5 años modelo del mejor fotógrafo de Bruselas, Carl Alex, en la década de los años 1970. Aparte, domino otros oficios relacionados con el arte, que gracias a Dios se me dio este don, y que me gustan tanto.”

Hasta aquí las notas que ha escrito Antonio para ponernos en contexto. Y ahora empieza “el mambo”.

"Bueno, comienzo mi vida de emigrante: ¡qué pena!. Con 18 años salgo de Cacín…”

[Continúa en el capítulo II)