Hay lugares que resulta difícil imaginar como el hogar permanente de una gran familia. Pero existen: la Cueva de la Vaca, en Sierra Tejeda, es uno de ellos.

Camino de la Cueva de la Vaca

Sabéis que es por aquí, y que no se encuentra lejos. Vuestras referencias no pueden ser más fiables, por lo tanto, deberíais ser capaces de encontrarla. Tú miras hacia arriba: la ladera es muy empinada y, para colmo, no hay trazas de sendero por ninguna parte. Echáis a andar siguiendo in mentem las indicaciones, algo imprecisas, que os dieron -"La vereda va por encima del camino, a la orilla de una adelfa en flor, y pasa cerca de una gran higuera asilvestrada desde la que se llega a un arroyo…"- con lo cual tenéis que dejaros llevar casi por la intuición. No obstante, mal que bien, vais avanzando con rapidez a pesar de que el sotobosque se encuentra cerrado de vegetación en pleno crecimiento: recias matas de aulaga y romero, de jara y mejorana se empeñan en hacer más dificultoso vuestro ascenso, arañándoos los tobillos y prendiéndose en vuestra ropa. Tú haces caso omiso a pinchazos y rasguños y sigues adelante, porque tienes la certeza de que la Cueva de la Vaca, de alguna forma, se ha enterado de que vais para allá.

El camino se encuentra casi cerrado por completo

Continuáis subiendo el encaramado repecho -como decía el otro, inasequibles al desaliento-; ahora es el turno de los pinos, que son especialistas en impedir el paso. Altos y tupidos, con las ramas muy cerca del suelo, se enganchan al pelo y a la ropa tironeando de ellos como si fuesen brazos siniestros de dedos retorcidos, decididos a no dejar cruzar a nadie al otro lado después de tantos años de falta de paso y abandono. El sendero del que os hablaron, hasta ahora, brilla por su ausencia, y sólo por instinto vais guiándoos -casi a ciegas- por entre la vegetación enmarañada. "Siempre arriba, siempre hacia la derecha", recordáis. Y así proseguís hasta que la propia ladera os conduce, tras una revuelta, a un claro del bosque en el que súbitamente os topáis con lo que andabais buscando.

Aparece el sendero, por fin

Ahí la tenéis, ante vuestros ojos. Casi engullida por el caos vegetal, evidente, cómoda y bien trazada -tal y como se hacían las cosas antiguamente-, la vereda original que conducía a la Cueva de la Vaca parece daros la bienvenida y deciros que se acabó lo malo y podéis pasar por ella, ya que habéis demostrado tanto interés en encontrarla. A partir de ese punto el camino cambia radicalmente y el tramo de vetusto sendero os conduce directamente y sin rodeos hasta el Arroyo de la Cueva de la Vaca, que reconocéis enseguida gracias a las indicaciones que os dieron. Se encuentra bastante cambiado respecto a lo que debió ser, pues el desuso y la falta de tránsito frecuente lo han convertido en un tupido bosquete de arbolillos de distintas especies que, oportunistas como ellos solos, han colonizado su cauce, aprovechando de esa manera hasta la última gota del agua que baja por allí.

El cauce del Arroyo de la Cueva de la Vaca está invadido por los arbustos

Lo cruzáis y te detienes un minuto para mirar a tu alrededor antes de seguir camino. Te rodea la naturaleza no manipulada por la mano del hombre desde hace mucho tiempo, y en ese breve lapso ella te cuenta de su buen hacer, de su sabiduría paciente. Con el tiempo, el arroyo desaparecerá soterrado e incluso hasta desecado por tanta planta sedienta, piensas. Lejos quedan los días en los que de aquí se tomaba el agua necesaria para regar y lavar la ropa, cuando el trajinar de los habitantes de la cueva lo mantenía limpio de piedras y matorral para tenerlo en condiciones. Unas voces te animan a avanzar. Según vuestras cuentas, debéis estar muy cerca de la Cueva de la Vaca. En pocos minutos deberíais verla ya.

La Cueva de la Vaca

En efecto, ahí está. Exactamente en el lugar que os habían descrito, aunque, como todo lo demás, con un aspecto muy distinto a lo que debió ser. Las personas que la conocieron mejor que nadie hace ya muchos años que desaparecieron, y sus descendientes no imaginan cómo el paso del tiempo ha desfigurado sin piedad el lugar que fue hogar de sus abuelos y bisabuelos. La Cueva de la Vaca debe su nombre a la forma de su entrada principal: desde lejos, dicen, se asemejaba a la silueta de una vaca echada, con sus cuernos y todo. Os acercáis, observando con interés la boca de la cueva, pero, al menos tú, no ves la vaca por ningún sitio. ¿Tal vez desde otro punto de vista…? Te mueves a un lado y al otro, te alejas un poco -en la medida que lo permite el inclinado terreno- y te viene a la cabeza el dibujo que te mostraron, así a modo de croquis, representando esa entrada. No; definitivamente, desde la posición en la que te encuentras no se distingue esa forma tan peculiar.

Dibujo aproximado de la forma de la entrada a la cueva, según el guarda forestal jubilado Pedro Aguilar Miranda

Os disponéis a inspeccionar cada rincón de la cueva mientras recordáis todo lo que os han contado sobre ella. La última familia que la habitó, la del matrimonio formado por Antonio Cazorla y Carmen Béjar y sus veintiún hijos, la abandonó en el año 1946. Veintiún hijos, ¡y aquí! te dices con asombro. Desde entonces prácticamente nadie se ha vuelto a acercar por este lugar, si exceptuamos a algún nostálgico descendiente de sus moradores; con razón el sendero es ya casi invisible, y no sólo el sendero, sino también toda traza de habitabilidad en la propia cueva. Los años, fugitivos, la han ido transformando desde el hogar que fue a la mera oquedad en la roca, colmatada y oscura -de crecimientos y de menguas se construye la existencia de todo-, que es hoy. Te quitas las gafas de sol y penetras hasta el rincón más profundo. El techo, irregular y bajo, se encuentra teñido de un negro mate; lo tocas con la mano y los dedos se te tiznan de color oscuro: se trata del hollín acumulado por incontables fogatas encendidas en su interior. Piensas en lo duros que debieron ser los inviernos aquí. Esta estancia -presumiblemente más amplia y profunda hace cien años- constituyó el corazón de la casa de Antonio y Carmen. Desde que se casaron en los albores del siglo XX hasta los años de la posguerra, éste fue su único hogar. El de ellos y el de los veintiún hijos que tuvieron el valor de sacar adelante -cuatro varones y diecisiete mujeres- de los que finalmente sobrevivieron dieciocho, cifra récord en aquellos tiempos y circunstancias. Intentas imaginar, con la mentalidad de hoy en día, lo que debió suponer para aquella madre fuerte y valiente gobernar una familia de ese tamaño, con los medios de los pastores de entonces. Imaginas también el jolgorio que formarían tantos niños de todas las edades resonando en esas mismas paredes de roca, pululando por los alrededores, ayudando en las tareas, llorando, riendo y creciendo, en contraposición con la mudez absoluta, con el silencio conventual que se respira hoy dentro de la cueva.

Interior de la cavidad principal de la cueva

Cuando llegas al fondo de la estancia principal te das la vuelta y observas la entrada desde esa nueva perspectiva. Así, o de forma parecida, debieron verlo también sus antiguos habitantes. A ver… pues va a resultar que sí… desde el interior, y con mucha imaginación, la entrada de la cueva podría parecer un gran animal tumbado. Una vaca, sí, o tal vez un ser mitológico, de formas extrañas e irregulares. El lomo extendido hacia la derecha… la cabeza e incluso uno de los cuernos en la parte izquierda, hacia arriba… casi, casi, podría identificarse incluso el nacimiento de la cola del animal, en la protuberancia más a la derecha de la silueta…

Vista de la boca de la cueva desde el interior

Sabéis, porque os lo han explicado, que en la habitación principal dormía toda la familia -los padres discretamente separados de sus hijos por una cortinilla improvisada con una manta colgada del techo- y también el ganado, que daba calor a la cavidad en los días más fríos de los largos inviernos de antaño. No había dinero ni espacio para muebles, pero tampoco eran necesarios. La familia se pasaba el día entero en el exterior, desde que amanecía hasta que caía la noche, afanada con las cabras en la sierra o con los animales domésticos -cerdos y gallinas- en las cercanías de la cueva, yendo a por agua, lavando la ropa en el arroyo, recogiendo leña, labrando los bancales cercanos… todo el mobiliario que precisaban estaba constituido por unas "cabeceras" o colchones rellenos de farfollas de maíz o hierba seca sobre los que dormían los niños de cinco en cinco, unos taburetes convenientemente repartidos por toda la estancia y unos clavos y estacas de madera clavados en las paredes de donde colgaban sogas, cayados, ropas y morrales, así como ristras de maíz, ajos, cebollas, tomates y pimientos secos. Unas estanterías voladas hechas con cañizo en las que se almacenaban las patatas o los quesos ya listos para ser vendidos completaban el ajuar de la casa.

Lugar que ocupaba la cocina

Por delante de la entrada, los restos de un murete de piedra seca indican claramente que esa zona estuvo ampliada y protegida de las inclemencias del tiempo por una pared y un techado fabricado con palos y ramas. Más a la derecha y en una posición inferior, una cavidad adyacente a la principal, también completada con gruesos muros de piedra, hizo las veces de cocina. La reconocéis fácilmente: es casi cuadrada y conserva pedazos de capas y capas de cal blanca en los muros, una esquina muy a propósito para encender la lumbre -donde se mantienen las consabidas manchas de tizne- y hasta una alacena en la que todavía se puede ver una esquina de balda de madera. Al tratarse de una cavidad más pequeña, el lugar se agrandó considerablemente añadiendo una pared en la que todavía destacan los vanos de la puerta de entrada y de una ventana. Al contrario que otras, la Cueva de la Vaca no contaba con horno de pan: os han contado que la familia acudía cada diez o quince días a Alhama de Granada o a Alcaucín para comprarlo.

El rincón donde se encendía la lumbre para cocinar

La tosca alacena de piedra aún conserva un trozo de repisa de madera

Cierras los ojos y por un momento imaginas una escena cotidiana: la familia reunida en torno a la sartén o a la cazuela, según los antiguos usos en el campo, cada uno con su cuchara en la mano, aguardando respetuosamente y en silencio mientras el padre trazaba una cruz imaginaria con la hoja de la navaja en la hogaza de pan. Después de repartir a cada uno un buen pedazo, daba comienzo la deseada ronda de turnos para llenar hasta el borde la cuchara de lo que hubiese ese día para comer: puchero, o gachas, o papas fritas, o sopilla, o migas… la costumbre mandaba que el cabeza de familia fuese el primero, seguido de la madre y de los hermanos, cada uno en el orden establecido y por su lado, sin meter la cuchara en los dominios del vecino. "Cucharada y paso atrás", rezaba un refrán de la época. Y cucharada y paso atrás se procedía, cuidadosamente.

Detalle de la cocina: la puerta a la izquierda, y la ventana a la derecha

Salís de la cocina y rodeáis la cueva, ascendiendo un poco más por la ladera. Comprobáis que otros huecos naturales eran también aprovechados como puntos de almacenamiento extra, o como pequeñas corraletas para las gallinas. Luego alcanzáis la parte dedicada al cultivo de la tierra. No es mucho terreno, pero por encima y a un lado de la Cueva de la Vaca varios bancales perfectamente horizontales son reconocibles todavía. En estas tierras solía cultivarse un poquito de todo: maíz, habichuelas, patatas, tomates, pimientos y otras verduras, además de varios tipos de árboles frutales. Asimismo se solía reservar un rodalillo para sembrar tabaco, pues para los hombres de la casa era tan importante como el maíz o los tomates. El agua de riego venía del cercano Arroyo de la Cueva de la Vaca y de una acequia que corría por encima de la misma, que provenía de la Fuente de la Colmena. Entonces Sierra Tejeda no estaba cubierta de pinos como ahora, ya que el aprovechamiento de recursos como el carbón y la leña había despojado a las laderas de los bosques de encinas originales en esa zona.

A un lado y al otro los antiguos bancales han sido invadidos por los pinos, que al abrigo del terreno llano y la tierra de calidad han crecido con rapidez

En este punto paráis un momento para comentar lo que sabéis del lugar y de la familia. Que Antonio y Carmen se adaptaron a la vida en esas condiciones -y no eran los únicos- y que sus hijos crecieron, se hicieron mayores y poco a poco se fueron marchando de la cueva y de la sierra, en legítima busca de un futuro mejor. Que con los años, Antonio y Carmen pudieron permitirse ir a vivir a Alcaucín y en la cueva sólo quedó uno de sus hijos con las cabras, Eduardo. Éste permaneció allí hasta que en el año 1946 la sierra pasó a convertirse en un lugar peligroso debido a los enfrentamientos que se sucedían entre la guardia civil y "la gente de la sierra", que luchaba en contra del régimen franquista. Muchos habitantes de cortijos y cuevas huyeron del monte por esa razón, y Eduardo no fue menos que los demás. La Cueva de la Vaca quedó vacía y desde entonces nadie salvo los corzos, los tejones, los jabalíes, los zorros y las cabras monteses ha vuelto a frecuentarla. Antonio y Carmen murieron, ya ancianos, en su casa de Alcaucín, y sus veintiún hijos se desperdigaron no sólo por toda la geografía española sino también por gran parte de Francia. Hoy sus descendientes suman más de quinientas almas.

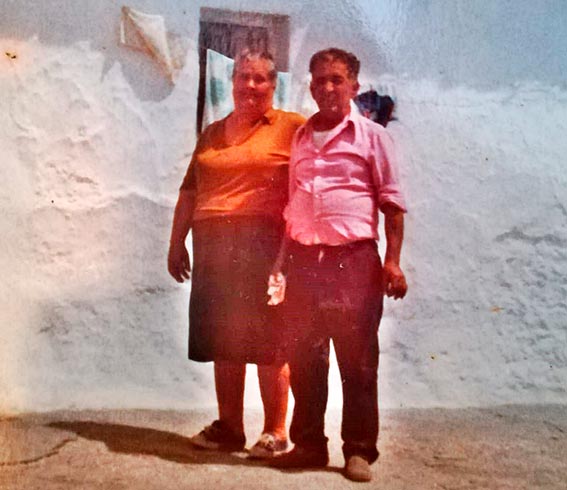

Dolores, hija de Antonio y Carmen, junto a su marido Eduardo

Dolores -apodada "la Simona"- fue una de las hijas intermedias de Antonio y Carmen. Nacida en el año 1911 en la Cueva de la Vaca era, al igual que su madre y sus hermanos, una mujer de constitución fuerte y robusta, y muy guapa. En la cueva permaneció junto a sus padres y hermanos hasta que, a los dieciocho años, fue enviada a Melilla para servir en una casa. Allí trabajó contenta hasta que su padre la reclamó para casarla, y de la ciudad se vino la niña con veinte años, sin querer enteramente; pero entonces la voluntad de los padres era ley inquebrantable. Dolores se casó con Eduardo y se fueron a vivir a la Cueva de la Cerca, próxima a la Cueva de la Vaca, donde ella tuvo a cuatro de sus cinco hijos. Pero los tiempos estaban cambiando y, cuando pudieron, también Dolores y Eduardo se trasladaron al pueblo. Y cuentan sus hijos y nietos que nunca quiso ella volver a pisar una cueva, durante el resto de su vida. "¡Ni me lo mentéis siquiera…!" solía decir a sus familiares cuando la animaban a volver, por el gusto de verla nada más, a la cueva donde había nacido y crecido. "Ni me lo mentéis", repetía ella…

Dolores y Eduardo se hicieron mayores en su casita de Alcaucín (foto cortesía de Pedro Aguilar Miranda)

De arriba abjo, y de izquierda a derecha, Antonio, Dolores (hijos de Dolores y Eduardo) y una prima hermana. En la segunda y tercera fotos, Antonio y su mujer, Pepa (padres de Román) y Eduardo (hijo de Dolores) con su mujer, Teresa

Vuelves al momento presente; ha llegado la hora de marcharse de la Cueva de la Vaca. Desandáis vuestros pasos y retomáis el sendero perdido, el arroyo invadido por los árboles, los pinos arrebatados y la ladera empinada, erizada de aulagas, hasta alcanzar el cauce del río Alcázar, en el término municipal de Alcaucín -del que la cueva dista sólo cuatro kilómetros-. Allí os esperan algunos descendientes de Antonio y Carmen, que han echado mano de sus recuerdos más lejanos para evocar con cariño los tiempos en los que sus antepasados salieron adelante, felices a pesar de todo, en la Cueva de la Vaca. Román -hijo de Antonio, nieto de Dolores y bisnieto de Antonio y Carmen- recuerda con orgullo los humildes orígenes de su extensa familia; a diferencia de su abuela, a él sí que le ha gustado volver a la cueva e imaginar aquella ancestral manera de vivir. Os despedís de todos con la promesa de volver y con la certeza de que, una vez más, os lleváis en la mochila una gran lección de vida.

Descendientes de Antonio y Carmen: sus nietos Eduardo y Manolo con sus esposas, Teresa y Encarna, y la viuda de Antonio, Pepa. En primer término, Román, biznieto de Antonio y Carmen

No hace tanto de los tiempos de Antonio y Carmen -¿o sí?-, y nuestro modo de vida ha evolucionado radicalmente, para bien y para menos bien. Vivimos un momento en el que imperan la posesión, las prisas, la competitividad y la dictadura del parecer antes que el ser; afanes que, paradójicamente, nos empobrecen en muchos aspectos. ¿Estaremos desvirtuando la naturaleza de nuestra propia existencia? Porque en el fondo fuimos hechos para el afecto y la tranquilidad, sin más anhelos que el alimento, el refugio, la pareja y los hijos; ésa es la verdadera esencia del ser humano. Ya lo decía Francisco de Quevedo:

Texto y fotos: Mariló V. Oyonarte.